Présentation

Publié le – Mis à jour le

Dans la même rubrique

Les trois missions du CHU d’Orléans

L’action des professionnels du CHU d’Orléans s’inscrit dans le respect des principes fondamentaux du service public hospitalier :

- Assurer la continuité des soins de jour comme de nuit tout au long de l’année

- Prendre en charge tous les usagers de la même manière

- Garantir une prestation optimale et de qualité pour tous

Le département du Loiret apparait sur une carte de France, la Loire s’y dessine, puis la ville d’Orléans représentée par les images de son centre-ville historique, du Festival de Loire, et bien sûr de son CHU. Une vue aérienne présente alors le bâtiment du CHU, longeant ses différents bâtiments de couleurs et ses urgences gynécologiques. Par la suite, la caméra se positionne dans la rue intérieure du CHU dans laquelle défilent soignants et patients.

Un gros plan présente ensuite l’hélistation puis le bloc opératoire au sein duquel s’enchainent divers gestes chirurgicaux. Nous intégrons ensuite une salle d’interprétation radiologique, au milieu de l’équipe puis auprès des soignants au lits des malades. Un brassard à tension est posé puis une soignante échange avec son patient. De retour au bloc opératoire, nous assistons alors à une opération avec robot au milieu de soignants en tenue stérile. La caméra prend ensuite la direction du laboratoire de biopathologie où sont présentés microscopes et chaine de labo. Les équipements de radiologie sont également vus en gros plans (scanner, IRM) ainsi que les services pédiatriques : nourrissons, couveuses et biberons de laits.

Place maintenant à l’enseignement. Nous intégrons le centre de simulation et assistons à des sessions pluriprofessionnels sur mannequins. Les métiers de la rééducation sont ensuite mis à l’honneur montrant les équipes au milieu de leur plateau de rééducation dans lequel sont notamment positionnés des vélos. C’est ensuite au tour de la pharmacie de dévoiler ses trésors avec son robot distributeur et son unité de stérilisation.

L’hôpital fonctionne également grâce à ses services logistiques ici mis à l’honneur : blanchisserie, cuisine, transport… Viennent ensuite les temps forts : formation en amphithéâtre, concert dans le hall, évènement place du Martroi, chevaux, jeux avec les résidents du pôle personnes âgées. Quelques rires et sourires égaient ensuite la fin de cette vidéo et bien sûr une image de la foule présente dans le hall de l’hôpital le jour de la signature de la convention HU. La vidéo se clôt sur une nouvelle image à l’entrée du bâtiment du CHU.

Rapport d’activité 2024

Retrouvez dans ce rapport d’activité 2024 les chiffres clés de l’année et les temps forts qui ont rythmé la vie de notre CHU sur les volets du soin, de l’enseignement et de la recherche.

-

Rapport d’activité: Rapport d’activité 2024

Rapport d’activité: Rapport d’activité 2024

Les chiffres clés du CHU d’Orléans en 2024 :

Le soin

- 1 520 lits par discipline :

- 760 lits en médecine

- 304 en chirurgie

- 94 en gynéco-obstétrique

- 86 en SSR (Soins de Suite et Réadaptation)

- 160 en USLD (Unité de Soins de Longue Durée)

- 375 en EHPAD

- 559 034 consultations en actes externes

- 113 813 passages aux urgences

- 17 771 interventions chirurgicales

- Notre équipement :

- 19 postes de dialyse

- 3 gamma-caméras

- 2 robots chirurgicaux

- 4 scanners

- 32 780 préparations de chimiothérapie

L’enseignement

- 2 instituts de formation

- 909 élèves

- 213 internes

- 150 étudiants en médecine

- 8 formations différentes :

- Infirmier

- Auxiliaire de puériculture

- Puériculteur

- Aide-soignant

- Infirmier de bloc opératoire

- Assistant de régulation médicale

- Psychomotricien

- Ambulancier

- Le CESIMO, Centre de Simulation au cœur de la formation continue des professionnels de santé :

- 2 salles haute technicité

- 2 salles “blanches”

- 1 chambre des erreurs

- 1 grande salle de débriefing

- 9 formations crées par le CESIMO

La recherche

- 271 publications dont 96 de niveau A

- Promotion CHU : 1 533 patients inclus et 35 nouveaux essais cliniques

- Promotion externe : 976 patients inclus et 87 nouveaux essais cliniques

La vie au CHU

- 3 762 repas servis par jour

- 268 enfants des personnels accueillis en crèche

- 11,02 tonnes de linge lavé par jour ouvré

- 5 724 hommes et femmes engagés

- Bâtiment principal HQE (Haute Qualité Environnementale)

- Plus de 1 100 m² de panneaux solaires

- 1 741 patients suivis pour le sevrage tabacologie en 2024 (1 425 en 2023)

- 823 coureurs et marcheurs dans l’équipe du CHU des Foulées roses et Héros en Or en 2024 (505 en 2023)

- Plus de 50 tonnes de légumes provenant des maraîchers de la région Centre-Val de Loire (30 en 2023)

- 14,2% des professionnels utilisant des transports verts en 2024 (12,5% en 2023)

Le CHU et le Territoire

- 23,6 millions d’euros d’investissements

- 684,1 millions d’euros de dépenses d’exploitation (tous budgets)

- Les chiffres du GHT Loiret :

- 684 000 habitants

- 9 établissements

- 2 600 lits

L’histoire des hôpitaux d’Orléans

L’histoire hospitalière orléanaise est millénaire ! Retrouvez là en détail ci-dessous grâce au travail de l’APHO, association des amis du patrimoine hospitalier orléanais.

Vers l’an 800, Théodulfe, évêque d’Orléans (755-820), fonde un hospice pour les affligés pauvres, les malades et les enfants abandonnés au nord-ouest de la cathédrale Sainte-Croix. Ce premier hospice modeste, constitue sans aucun doute l’hôtel-Dieu primitif. La date exacte de sa fondation est inconnue.

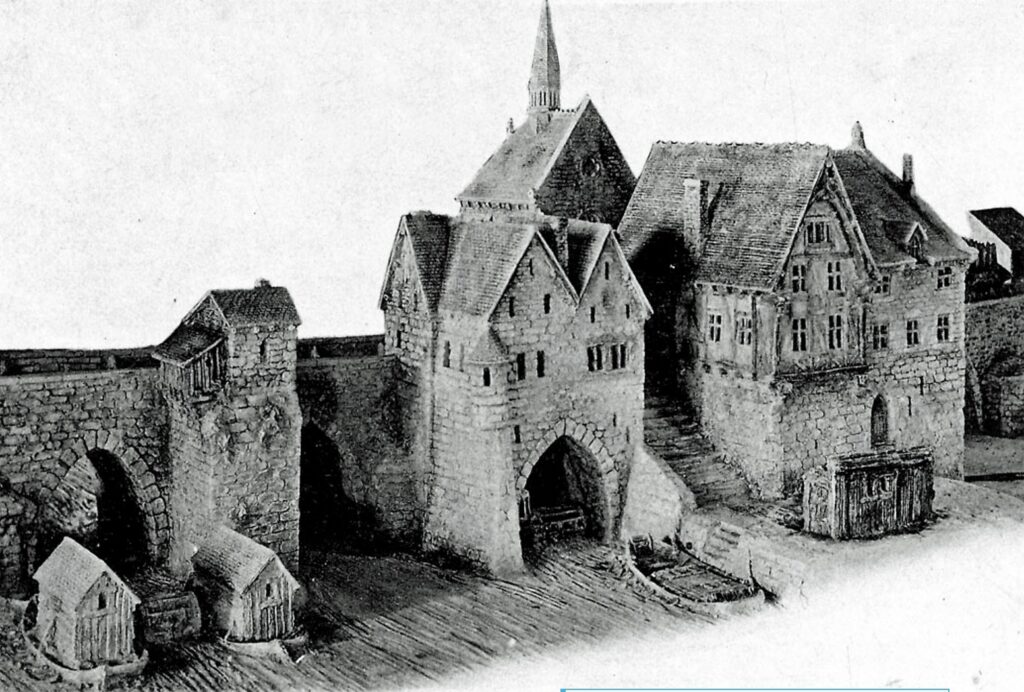

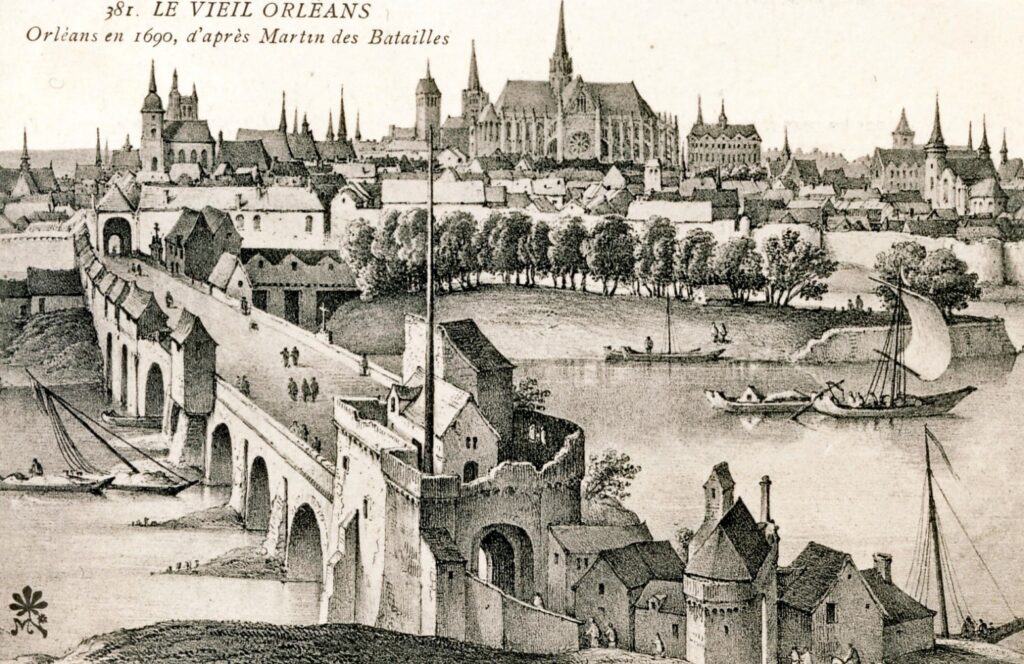

La création des premiers hôtels-Dieu se situe dès le VIIe siècle de notre ère. Cet édifice était également connu sous les noms de Elemosina Sanctae Crucis (Aumône de Sainte-Croix), de Grand hospital et Maison Dieu d’Orléans. A l’origine, il est limité par le mur de la première accrue de la ville, puis il s’étend au gré des donations, des legs successifs et des transformations urbaines, notamment, après la destruction de la première enceinte. Son agrandissement et sa reconstruction furent décidés dans une chartre datée du 15 mars 1512, par le roi Louis XII. Par la suite il s’étendit largement vers le nord avec l’édification de la grande salle Saint-Lazare, dont les travaux s’achevèrent en 1530.

En 1810, l’hôtel-Dieu comptait 249 lits répartis dans cinq salles : Saint-Lazare, Saint-Laurent, Saint-Charles, Sainte-Marie et Saint-Louis. A cette époque, il n’était pas rare d’avoir dans les lits de bois, deux ou trois indigents alités sur une même couche, parfois tête bêche selon l’affluence.

Vu l’insalubrité, la vétusté, l’incapacité de s’agrandir, la non circulation d’air et la capacité d’accueil restreinte de cet hospice, Jean-François Besnard, adjoint au Maire d’Orléans, propose le 2 novembre 1836 au conseil municipal la construction d’un nouvel hôtel-Dieu, rue porte Madeleine.

L’hôtel-Dieu fut démoli dans les années 1845-1846, permettant de dégager les abords de la cathédrale.

Indépendamment de l’hôtel-Dieu, d’autres institutions appelées aumônes, existaient au Moyen-Âge, à Orléans, notamment :

- La Maladrerie ou hôtel Saint-Ladre, fondée en 1112, était située dans l’actuel faubourg Bannier. Elle accueillait les lépreux de toutes les conditions sociales. Chaque malade avait son logement et était nourri ; il assurait, selon son état, sa vie courante.

- La léproserie des Aydes appelée la Maison Peinte, basée à Saran, exista jusqu’en 1557.

- L’aumône Saint-Antoine était située au milieu du pont médiéval et date du XIIe siècle, époque de la construction du pont d’Orléans. Il donnait l’asile aux pèlerins et autres passants, en leur offrant gîte et couvert pour une nuit seulement. Il fut détruit en 1762.

Cet hospice donnait l’asile aux pèlerins et autres passants, en leur donnant gîte et couvert pour une nuit seulement. Il fut déconstruit en 1762.

L’aumône Saint-Pouair (Saint-Paterne), appelée aumône des garçons, a été édifiée en 1298. En ce lieu, les hommes étaient initiés à différents métiers, et placés chez des maîtres artisans. Cet édifice fut détruit lors du siège d’Orléans en novembre 1428.

L’aumône Saint-Paul ou aumône des filles a été établie antérieurement au XIIIe siècle. Elle accueillait les femmes vagabondes et pauvresses de la ville qui suivaient des cours de couture et travaux d’aiguille. Elles étaient hébergées jusqu’au jour où elles étaient autonomes.

L’hospice des passants, rue des Carmes héberge des pauvres jusqu’en 1608.

L’hospice Saint Mathurin, fondée par Louis IX, en 1259, lors d’un séjour à Orléans, reçoit les pauvres aveugles dans l’actuel faubourg Bannier.

Le Petit Sanitas fut bâti en 1553, pour y recueillir les lépreux. Il fut transféré en 1586, faubourg Madeleine et prit alors le nom de Grand Sanitas.

Le 16 février 1555, Henri II, par lettres patentes données à Blois, à la demande du maire d’Orléans et des échevins d’Orléans centralisa l’administration des différentes aumônes de la ville, sous le nom d’Aumône Générale.

Le dessein d’établir un hôpital général à Orléans, remonte à 1633, afin de regrouper les diverses aumônes établies dans la ville. Il faut attendre le 20 avril 1665 et les lettres patentes de Philippe de France, fils de France, duc d’Orléans, qui concédaient l’emplacement de l’arsenal pour l’implantation de cet hôpital. Le plan présenté est approuvé par le cardinal de Coislin et le 15 juillet 1675 débute sa construction.

Aux XVIe et XVIIe siècles, il existe un grand nombre de mendiants, vagabonds, errants, et pauvres estropiés qui assaillent les villes.

Afin de les canaliser et d’éradiquer l’oisiveté, il est décidé de les enfermer dans des hôpitaux généraux, de toutes les grandes villes de France, pour les faire travailler. Pour se faire, s’installent à Orléans des manufactures au sein même de l’établissement pour les valides, manufactures de dentelles et lacets, fabrication d’étoffe et de toile. Ainsi avant la révolution, l’hôpital général est une maison de force d’enfermement, un univers carcéral.

Très vite, il manque de place et il faut agrandir. A la fin du XVIIIe siècle, l’hôpital prendra possession de la butte des arquebusiers située au sud de l’ancien arsenal, en bordure de la rue Croix de Bois. Une chapelle est édifiée le long de la rue porte Madeleine selon les plans de Jacques-Jules-Gabriel (1667-1742), contrôleur général des bâtiments du Roy. La première tranche comprend le sanctuaire, les deux transepts, et seulement une travée. Il a fallu attendre 1864 pour qu’elle soit achevée. Elle prit alors le nom de Chapelle Saint-Charles.

Dès le 7 octobre 1796, c’est désormais une commission administrative qui gère l’institution. C’est cette même commission qui fera appel le 20 novembre 1837, à la communauté des sœurs de la Providence de Ruillé sur Loire pour prendre en charge les malades, qui restera jusqu’en 1980.

Entre-temps, sous le directoire, l’hôtel-Dieu et l’hôpital général gérés par cette commission prennent le nom d’Hospices Civils d’Orléans. Un quartier des aliénés voit le jour dès 1828, avec la construction de trois premiers bâtiments, les divisions. Il prend le nom d’hospice Caroline. A terme, le quartier des aliénés était composé de huit divisions et pouvait héberger jusqu’à 650 malades. Il fut transféré à Fleury-les-Aubrais en 1913.

L’hôpital s’agrandit et d’autres bâtiments forment notamment la Crèche qui accueillait les enfants abandonnés, exposés et orphelins.

Au XIXe siècle, l’hôpital général était composé d’un hospice pour vieillards, du quartier des aliénés, de la Crèche et des pensions Roux et Dubreuil.

La propriété du Baron, acquise en 1842 par les Hospices Civils d’Orléans, hébergeait les aliénés qui ne nécessitaient pas de soins particuliers. Elle fut vendue en 1931, puis morcelée, formant aujourd’hui le quartier du Baron.

Quant à la Pouponnière faubourg Saint-Jean ouverte en 1933, devenue ensuite Maison de l’enfance, elle accueillait les enfants soignés auparavant en pédiatrie, aux Hospices Civils. L’annexe Petit a été intégrée en 1949. Elle accueillait les enfants de la crèche du personnel dès 1983 et l’école de masso-kinésithérapie y était hébergée depuis sa fondation en 1968.

La dénomination hôpital général reste jusqu’au 11 septembre 1995, l’établissement prenant alors le nom d’hôpital Porte Madeleine.

Après 39 mois de travaux, le nouvel hôtel-Dieu est inauguré le 26 novembre 1844, sous la présidence de Louis-Hippolyte Lacave, maire d’Orléans, chantier effectué sous la conduite des architectes des hospices, Pierre-Charles Thuillier et Pagot. Une vaste superficie d’environ 3 ha, étant nécessaire pour cette implantation, de nombreuses habitations furent expropriées. Le plan est en double peigne selon les normes hygiénistes de l’époque : deux pavillons, à l’est et à l’ouest, les autres autour d’une cour carrée, la cour d’honneur. Ces bâtiments disposent de salles communes, une salle par niveau, chacune d’une capacité de 38 lits. La contenance totale est de 500 malades, ce qui fait de cet établissement, à l’époque, l’un des hôpitaux les plus modernes de France.

Très vite, les progrès considérables de la médecine et de la chirurgie vont améliorer la qualité des soins. Fin du XIXe siècle, des services spécialisés comme l’ophtalmologie et l’oto-rhino-laryngologie apparaissent. Vers 1911, ouvrent un service de radiologie et un laboratoire d’analyses médicales.

Après-guerre, le droit pour tous de se faire soigner à l’hôpital s’impose, et c’est aussi la période où la science médicale connaît précisément une révolution. Un arrêté du ministre de la Santé en date du 22 mars 1945, classe les Hospices Civils d’Orléans en CHR. C’est l’acte de naissance officiel du CHR d’Orléans qui fait de l’hôpital de la rue Porte Madeleine essentiellement un centre de soins.

En application de la loi du 31 décembre 1970, portant réforme hospitalière, la vocation de l’hospice du CHR d’Orléans et des établissements du même type disparait. Pour la première fois, sont définies les bases de la planification sanitaire.

Restauré dans les années 90, le cloître de l’hôtel-Dieu, de part et d’autre de la cour d’honneur, est la principale zone de circulation entre les différents services.

La plupart des spécialités ont vu le jour dans les années 50-60 : urologie, pneumologie, neurologie, neurochirurgie, cardiologie… De nouveaux bâtiments et services apparaissent. En 1986, le Bâtiment Mère et Enfant, puis en 1994, un service de médecine gériatrique se substitue aux salles communes. En 1995, un bâtiment oto-rhino-laryngologie/ophtalmologie est également construit. Il sera reconverti en 2007 en bâtiment destiné à la Pédiatrie.

Au cours des années 1960-1970, qui font coexister sur un seul site, au cœur d’Orléans, religieuses et civils, il apparait très vite qu’il va falloir trouver de la place pour faire face aux évolutions de la technologie médicale afin de répondre aux besoins des patients. La décision est prise de construire, dans le quartier de La Source, un nouvel hôpital.

La première pierre fut posée le 7 janvier 1971 par Robert Boulain, ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale. D’une capacité d’accueil de 676 lits, il fut édifié sur 7 niveaux et 2 sous-sols. Il tenait compte d’une 2e tranche qui n’a jamais été réalisée.

L’accueil des premiers patients eut lieu le 7 octobre 1975. Il fut inauguré par Madame Simone Veil, ministre de la Santé, le 26 avril 1976.

La pose de la 1re pierre a eu lieu le 27 novembre 2009, en présence de Madame Roselyne Bachelot-Naquin, ministre de la Santé et des Sports.

L’inauguration du premier bâtiment du Nouvel Hôpital d’Orléans s’est déroulée le 19 novembre 2014, en présence du Professeur Jean-François Mattéi, ministre de la Santé et de la Prévention de France.

En 2015, l’hôpital tournera une nouvelle page de son histoire multiséculaire avec le regroupement à La Source, au sein du nouvel hôpital d’Orléans de la totalité des personnels, des patients et des activités de l’Hôpital Porte Madeleine.

Le 2 janvier 2017, l’ensemble du site a été inauguré par Monsieur Bernard Cazeneuve, 1er ministre et Madame Marisol Touraine, ministre de la Santé et de la Prévention de France.

Le 22 février 2022, Monsieur Jean Castex, 1er ministre, annonce la transformation du CHR d’Orléans en un CHU.

Ce projet a nécessité beaucoup d’intérêt. Il est le résultat de la détermination des élus, des professionnels de santé, des universitaires et des directeurs successifs, auprès de Matignon et de l’Elysée.

Le CHR d’Orléans devient officiellement le 33e CHU de France, le 12 octobre 2023, lors de la signature de la convention cadre Hôpital Universitaire, en présence de 3 ministres :

- Madame Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de France

- Madame Agnès Firmin-Le Bodo, ministre déléguée auprès de la Santé

- Monsieur Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture.

La création du CHU d’Orléans, 2e CHU en Région Centre Val de Loire est une opportunité historique pour relever le défi majeur de l’égalité d’accès aux soins pour tous sur notre territoire.