Pôle chirurgie : Chirurgie orthopédique et traumatologie

Publié le – Mis à jour le

Présentation du service

Le service prend en charge toutes les pathologies de l’appareil locomoteur des membres nécessitant un geste chirurgical. Ces prises en charge concernent aussi bien les interventions programmées (par exemple la pose d’une prothèse pour traiter une arthrose avancée) que la traumatologie d’urgence pour les accidentés nécessitant une intervention immédiate. Quel que soit le cas de figure, le patient bénéficie d’une évaluation complète et d’un suivi adapté, en collaboration au besoin avec les autres spécialités du CHU (médecine du sport, infectiologie, gériatrie, rhumatologie etc.) afin d’assurer des soins optimaux.

Une équipe médicale et paramédicale pluridisciplinaire et expérimentée accompagne chaque patient dans un parcours de soins personnalisé, de la consultation initiale jusqu’à la rééducation post-opératoire.

Le service est résolument tourné vers l’innovation et s’appuie sur les dernières technologies en chirurgie orthopédique, notamment la chirurgie robotique et la pose de prothèses sur mesures. L’utilisation de techniques chirurgicales de pointe (chirurgie assistée par ordinateur, robotique, techniques mini-invasives…) permet d’améliorer la précision des gestes opératoires, de réduire l’invasivité des interventions et de favoriser un rétablissement plus rapide pour les patients. Ce positionnement novateur fait du service de chirurgie orthopédique un acteur de référence pour une prise en charge moderne, efficace et centrée sur le patient.

Coordonnées du service

Pr Guillaume-Anthony ODRI Chef de service

Contacter le service

-

Secrétariat

Point rose – 4e étage

Adresse : 14 avenue de l'hôpital, 45100, Orléans

Point jaune – Rez-de-chaussée – Lettre P

Adresse : 14 avenue de l'hôpital, 45100, Orléans

Dans ce service, on traite notamment :

• Prothèses articulaires (hanche, genou, épaule, cheville, coude) pour remplacer ou reconstruire une articulation endommagée (par exemple en cas d’arthrose ou de traumatisme)

• Reprises de prothèses articulaires en raison d’une complication : infection, descellement, luxation, fracture

• Pathologies du pied et de la cheville (hallux valgus, orteils en griffes, métatarsalgies, arthrose de cheville, instabilité de cheville)

• Pathologies infectieuses touchant les os et les articulations (infections ostéo-articulaires, infections sur prothèse, etc.)

• Pathologies tumorales de l’appareil locomoteur (prise en charge des tumeurs osseuses ou des tumeurs des tissus mous des membres)

• Atteintes tendineuses et ligamentaires (lésions des tendons et ligaments, souvent liées à la pratique sportive ou à l’usure)

• Pathologies traumatiques (fractures, luxations et autres blessures dues aux accidents de la vie quotidienne, du sport ou du travail)

• Médecine régénérative : injections intra-articulaires de plasma riche en plaquettes (PRP)

Description

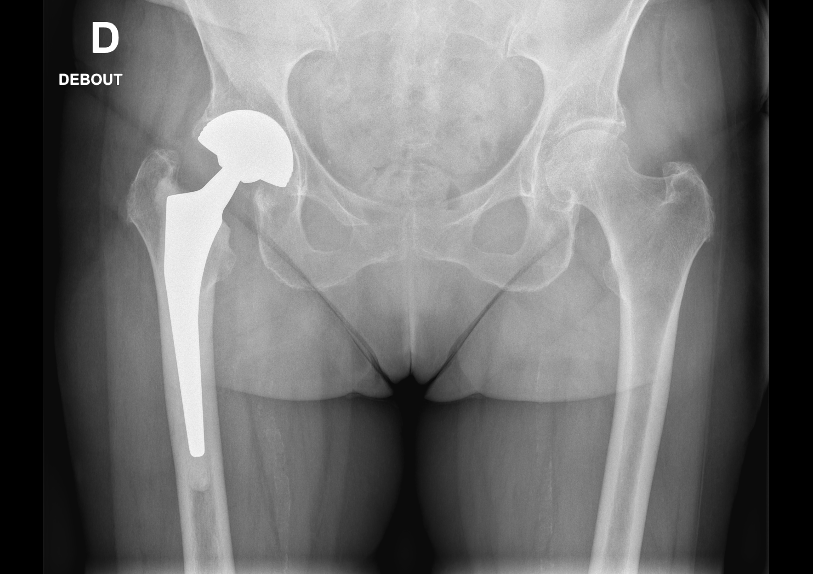

La prothèse totale de hanche est une intervention chirurgicale qui consiste à remplacer l’articulation de la hanche par des pièces artificielles de forme et de taille similaires aux surfaces osseuses usées. Elle comporte généralement trois éléments : une cupule métallique fixée dans le bassin, une tige insérée à l’intérieur du fémur et une tête sphérique qui s’emboîte dans la cupule, recréant ainsi l’articulation de la hanche. Cette opération est le plus souvent proposée aux patients souffrant de destruction du cartilage de la hanche, par exemple en raison d’une arthrose (usure du cartilage) avancée, d’une fracture du col du fémur ou d’autres maladies de la hanche qui provoquent des douleurs et une limitation importante des mouvements. En d’autres termes, lorsqu’une hanche est très abîmée et douloureuse malgré les traitements médicaux, la pose d’une prothèse permet de soulager la douleur et de retrouver une meilleure mobilité.

Symptômes

Les personnes qui nécessitent une prothèse de hanche présentent généralement les symptômes d’une coxarthrose (arthrose de la hanche) ou d’une autre atteinte sévère de la hanche. Le signe principal est une douleur à l’aine ou à la hanche, pouvant irradier vers l’avant ou l’intérieur de la cuisse. Cette douleur tend à s’aggraver lors des mouvements et à diminuer au repos. À un stade avancé, la hanche devient raide, particulièrement le matin, et la mobilité de l’articulation est réduite. Il en résulte une gêne importante à la marche, obligeant parfois la personne à utiliser une canne, et une boiterie peut apparaître. Monter ou descendre les escaliers accentue souvent la douleur. Dans certains cas très évolués, la douleur peut être continue et la perte de mobilité altère fortement la qualité de vie quotidienne.

Technique chirurgicale

L’intervention se déroule sous anesthésie (générale ou rachianesthésie selon le contexte). Le chirurgien pratique une incision sur le côté (voie postérieure) ou l’avant de la hanche (voie antérieure), puis accède à l’articulation abîmée dans des conditions d’asepsie strictes (salle d’opération stérile). La partie supérieure du fémur, dont le cartilage est détruit, est coupée et retirée. Le chirurgien prépare ensuite le fémur en y creusant un espace pour introduire la tige fémorale de la prothèse. De même, la cavité cotyloïde (logée dans le bassin) est préparée afin d’y fixer la cupule artificielle. Une fois ces préparations effectuées, les éléments de la prothèse (tige fémorale avec sa tête sphérique, et cupule) sont implantés. Ils peuvent être fixés soit par impaction directe, soit à l’aide de ciment chirurgical, selon le type de prothèse et la qualité de l’os. Le chirurgien assemble ensuite la tête fémorale dans la cupule, reconstituant ainsi une nouvelle articulation de hanche. En fin d’intervention, les muscles et tissus autour de l’articulation sont remis en place et la peau est refermée avec des fils, d’agrafes ou bien de colle biologique. L’opération dure en moyenne une heure. Après la chirurgie, un pansement est appliqué sur la cicatrice et des soins post-opératoires (antidouleurs, anticoagulants préventifs, etc.) sont mis en place.

Durée d’hospitalisation et post-opératoire

La durée d’hospitalisation varie entre 1 nuit et 4 nuits, en fonction de la récupération en post-opératoire. La position debout avec marche est autorisée le jour même de la chirurgie pour les patients opérés le matin. La sortie d’hospitalisation peut se faire soit à domicile soit en centre de convalescence en fonction du logement et de l’entourage. Une rééducation peut s’avérer utile dans certains cas, mais elle n’est pas systématique.

Résultats attendus

- Soulagement rapide de la douleur : la douleur arthrosique disparaît le plus souvent en quelques jours/semaines.

- Marche et autonomie : reprise de la marche avec cannes dès J1–J2, puis sans aide en 2–6 semaines selon l’âge et la condition physique.

- Mobilité : amélioration notable des amplitudes (flexion, rotation), permettant de s’habiller, monter les escaliers, conduire (≈ 3–4 semaines) et reprendre une vie quotidienne quasi normale vers 6–8 semaines.

- Fonction et qualité de vie : disparition de la boiterie, meilleure endurance, sommeil amélioré.

- Activités : reprise des sports portés/à faible impact (vélo, natation, randonnée, golf) vers 2–3 mois ; éviter les sports de contact ou à impacts répétés.

- Durabilité : les implants modernes ont une longévité souvent > 15–20 ans sous réserve d’un poids raisonnable et d’activités adaptées.

Risques

Comme pour toute chirurgie, il existe des risques, mais ils restent heureusement peu fréquents et les équipes médicales prennent toutes les précautions pour les minimiser. Voici les principaux risques spécifiques à la prothèse de hanche :

- Luxation (déboitement) de la prothèse – Dans les premiers mois suivant l’opération, l’articulation artificielle peut se déboîter si certaines positions extrêmes de la hanche sont adoptées. Ce risque de luxation est rare et diminue après la période initiale de cicatrisation.

- Infection – Une infection profonde de la zone opérée autour de la prothèse est très rare (typiquement moins de 1% des cas) mais constitue une complication sérieuse. Elle peut survenir lorsque des microbes colonisent la prothèse. Un traitement antibiotique prolongé et parfois une nouvelle intervention chirurgicale sont alors nécessaires pour enlever la prothèse infectée puis en poser une autre une fois l’infection jugulée. Des mesures préventives sont prises (antisepsie de la peau, antibiotiques prophylactiques) pour éviter cette situation.

- Phlébite et embolie – Après une chirurgie de la hanche, il existe un risque de formation de caillots sanguins dans les veines de la jambe (thrombose veineuse). Si un caillot bloque une veine de la jambe, on parle de phlébite, et s’il migre jusqu’aux poumons cela peut causer une embolie pulmonaire. Ce risque est contré par un lever précoce et par l’administration d’anticoagulants pendant la période post-opératoire. Grâce à ces mesures, la survenue d’une phlébite est devenue exceptionnelle.

- Lésion nerveuse ou vasculaire – De façon tout à fait exceptionnelle, un nerf ou un vaisseau sanguin situé à proximité de la hanche peut être lésé pendant l’intervention. Cela pourrait entraîner un déficit sensitif ou moteur dans la jambe, ou un saignement important nécessitant une transfusion. Ces complications sont très rares et les chirurgiens connaissent bien l’anatomie pour les éviter au maximum.

- Descellement à long terme – Après plusieurs années (souvent au-delà de 15 à 20 ans), il est possible que la prothèse s’use ou se desserre progressivement dans l’os (descellement). Cela peut provoquer le retour de douleurs. Si la prothèse ne reste plus correctement fixée, une reprise de prothèse (c’est-à-dire un remplacement par une nouvelle prothèse) pourra être envisagée. Ce risque dépend de l’usure des matériaux et de l’activité du patient, mais les prothèses modernes ont une longue durée de vie dans la majorité des cas.

Il est important de souligner que la grande majorité des patients ne présentent aucune complication après une prothèse de hanche, et qu’ils retrouvent au contraire une nette amélioration de leur qualité de vie avec la disparition des douleurs et le retour d’une bonne mobilité.

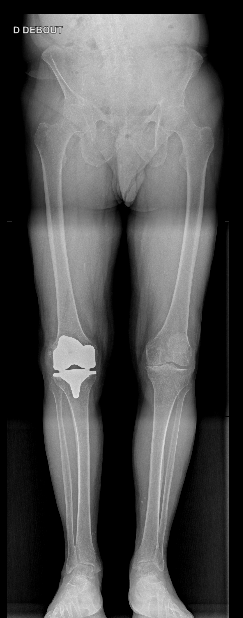

Description

La prothèse totale du genou est une intervention chirurgicale qui a pour but de remplacer les portions articulaires du genou détruites par l’arthrose ou d’autres maladies, par des composants artificiels en métal et en plastique conçus pour reproduire la forme des surfaces articulaires normales. Concrètement, la prothèse de genou comporte généralement trois pièces : une pièce fémorale qui recouvre l’extrémité inférieure du fémur, une pièce tibiale qui remplace le plateau supérieur du tibia, et parfois un implant patellaire (rotulien) fixée derrière la rotule pour reconstituer la face articulaire de celle-ci. L’ensemble de ces implants articulés entre eux redonne au genou une mobilité aussi complète que possible et une bonne stabilité. La prothèse de genou est indiquée essentiellement en cas d’arthrose du genou (gonarthrose) provoquant des douleurs importantes, des déformations et un handicap fonctionnel, lorsque les traitements conservateurs ne suffisent plus. Elle peut également être proposée après certaines fractures articulaires graves du genou ou en cas de polyarthrite évoluée touchant le genou.

Symptômes

La cause la plus fréquente menant à une prothèse de genou est l’arthrose, dont les symptômes caractéristiques se retrouvent chez les patients concernés. Le genou atteint présente des douleurs articulaires déclenchées et aggravées par la marche ou la position debout prolongée. Ces douleurs siègent typiquement à l’intérieur ou à l’avant du genou, et peuvent irradier vers le mollet. Elles sont soulagées par le repos au début, mais à un stade avancé elles peuvent persister même la nuit. On observe également une raideur et une perte de mobilité du genou : le patient a du mal à plier ou tendre complètement la jambe, surtout le matin ou après une longue immobilisation. Marcher sur de longues distances, monter ou descendre des escaliers devient de plus en plus difficile. Il peut y avoir des épisodes d’épanchement (gonflement du genou par accumulation de liquide) après des efforts, signe d’inflammation. Parfois, le genou arthrosique se déforme progressivement en prenant un aspect « arque » vers l’extérieur (genu varum) ou vers l’intérieur (genu valgum). Au fil du temps, l’instabilité et la douleur peuvent imposer l’usage d’une canne.

Technique chirurgicale

La pose d’une prothèse totale de genou se déroule sous anesthésie (rachianesthésie loco-régionale ou anesthésie générale). Le chirurgien réalise une incision sur la face avant du genou, puis ouvre la capsule articulaire en passant généralement par le côté interne de la rotule pour exposer l’articulation du genou. Les surfaces articulaires usées sont alors préparées : le cartilage abîmé et une fine couche d’os sous-chondral sont retirés à l’extrémité du fémur et sur le plateau tibial à l’aide d’instruments de coupe spécialisés. Cela permet de sculpter l’os selon la forme adéquate pour recevoir les composants de la prothèse. La rotule est également régulièrement préparée : on peut réséquer sa surface articulaire pour y placer un implant patellaire (selon les cas). Une fois les calculs d’alignement effectués, les trois composants prothétiques (fémoral, tibial et éventuellement rotulien) sont fixés en place, souvent à l’aide de ciment chirurgical pour assurer leur stabilité immédiate. Le chirurgien vérifie ensuite la bonne mobilité et la stabilité du genou reconstruit en le pliant et le dépliant, avec la prothèse en place. Les tissus (tendons, muscles) et la peau sont ensuite suturés normalement. L’intervention dure en moyenne une heure et demie. À la fin de l’opération, un pansement stérile est appliqué et le genou peut être maintenu temporairement immobile par une attelle pour protéger les tissus dans les premières heures.

Prothèse sur mesure, chirurgie assistée par ordinateur, chirurgie assistée par robot

Au CHU d’Orléans, nous avons la chance de pouvoir proposer deux approches technologiques complémentaires pour la prothèse totale de genou (PTG) :

- Prothèses sur mesure / guides personnalisés : À partir d’un scanner, on conçoit des guides de coupe et des implants adaptés à l’anatomie du patient. Objectifs : meilleure correspondance taille-morphologie, respect des axes et gain potentiel de confort, avec une planification précise en amont.

- Chirurgie assistée par navigation et par robot : le robot aide à exécuter les coupes osseuses dans des limites définies par une planification 3D avant l’opération et qui est adaptée pendant l’opération. Bénéfices attendus : précision de positionnement, préservation osseuse et meilleur respect des tissus mous.

Durée d’hospitalisation et post-opératoire

La rééducation est débutée très rapidement, généralement dès le lendemain : le patient est aidé à se lever et à marcher avec des cannes dès que possible, afin de récupérer la flexion du genou progressivement. La durée d’hospitalisation pour une prothèse de genou est souvent de 1 à 5 jours, variable selon la récupération de chacun.

Risques

La prothèse de genou est une chirurgie bien maîtrisée, et les complications sérieuses sont peu fréquentes. Néanmoins, il est important d’en connaître les principaux risques, communs à ce type d’intervention orthopédique :

- Raideur du genou – Un manque de mobilité du genou peut survenir si la rééducation post-opératoire n’est pas suffisamment suivie. Le genou opéré peut avoir du mal à se plier ou se tendre complètement juste après l’intervention, mais des exercices de kinésithérapie assidus permettent généralement de retrouver de bonnes amplitudes. Une rééducation mal conduite peut entraîner une raideur persistante nécessitant éventuellement des mobilisations sous anesthésie, mais ceci reste rare.

- Hématome – Il est possible qu’un saignement post-opératoire forme un hématome au niveau du genou opéré. Le genou gonfle alors de sang. En fonction de son importance, cet hématome peut nécessiter une évacuation chirurgicale (drainage) ou une transfusion sanguine si la perte de sang est significative. Le plus souvent, de petits saignements se résorbent d’eux-mêmes.

- Infection – Bien que rare (moins de 1% des cas dans les centres spécialisés), une infection profonde de la prothèse du genou peut survenir et constitue l’une des complications les plus sérieuses. Elle peut se manifester par une fièvre, une rougeur, un écoulement au niveau de la cicatrice et des douleurs anormales. Une infection avérée de la prothèse impose un traitement urgent : lavage chirurgical de l’articulation et antibiothérapie prolongée, voire remplacement de la prothèse infectée dans les cas les plus sévères. Des précautions rigoureuses d’asepsie et une antibioprophylaxie sont appliquées pour minimiser ce risque.

- Lésions nerveuses – De façon exceptionnelle, les nerfs autour du genou (par exemple le nerf fibulaire commun à la hauteur du creux poplité) peuvent être endommagés accidentellement lors de la chirurgie. Cela pourrait entraîner une diminution de la sensibilité ou une paralysie partielle du pied (pied tombant). Heureusement, ce risque est extrêmement faible, le chirurgien prenant soin d’identifier et d’écarter les structures nerveuses pendant l’intervention.

- Phlébite – Comme pour la chirurgie de la hanche, la chirurgie du genou comporte un risque de thrombose veineuse dans les veines de la jambe. Des caillots sanguins peuvent se former et provoquer une phlébite, avec le danger qu’un caillot migre vers les poumons (embolie pulmonaire). Pour prévenir cela, un traitement anticoagulant préventif est systématiquement prescrit et le port de bas de contention est recommandé pendant les semaines suivant l’opération. La mobilisation rapide du patient contribue également à réduire ce risque.

En résumé, bien qu’il existe des risques inhérents à toute chirurgie, la prothèse de genou donne le plus souvent d’excellents résultats avec une amélioration des douleurs et de la mobilité dans la vie quotidienne. Le patient retrouve généralement une marche normale en quelques semaines et une autonomie accrue, tout en évitant les activités excessivement traumatisantes pour préserver son implant sur le long terme.

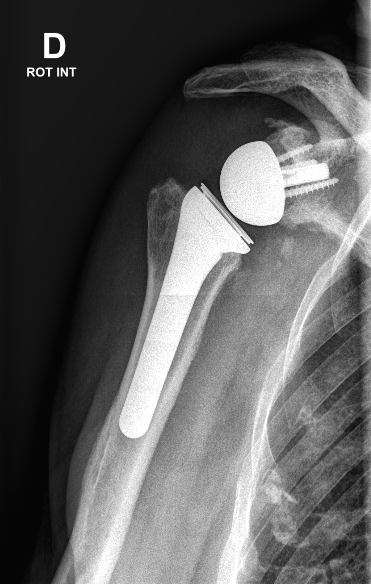

Description

La prothèse d’épaule est une opération visant à remplacer l’articulation de l’épaule (articulation entre l’humérus et l’omoplate) par un implant artificiel, lorsque celle-ci est gravement endommagée. Elle est indiquée principalement en cas d’arthrose de l’épaule très avancée provoquant des douleurs et une perte de mobilité importantes, en échec de traitement médical. L’arthrose de l’épaule correspond à l’usure du cartilage recouvrant la tête de l’humérus et la cavité de l’omoplate (glène). Quand ce cartilage est détruit, les os frottent l’un contre l’autre, entraînant des douleurs et une limitation des mouvements du bras. Parfois, la mise en place d’une prothèse d’épaule peut également être proposée après une fracture complexe de l’humérus (fracture du haut de l’os du bras) qui ne pourrait pas être reconstruite correctement autrement, ou en cas de rupture massive et irréparable des tendons de la coiffe des rotateurs associée à une arthropathie (arthrose par insuffisance des tendons). Il existe deux grands types de prothèses d’épaule : la prothèse anatomique (qui reproduit la forme naturelle, avec une tête humérale ronde articulée dans une cupule glénoïdienne creuse) et la prothèse inversée (qui inverse la disposition, avec une demi-sphère fixée sur l’omoplate et une cupule fixée sur l’humérus). Le choix dépend de l’état des tendons de l’épaule : la prothèse inversée est utilisée notamment lorsque les tendons de la coiffe sont détruits, car elle permet au muscle deltoïde de compenser l’absence de ces tendons. Dans tous les cas, l’objectif de la prothèse d’épaule est de soulager la douleur et d’améliorer la fonction du bras.

Symptômes

L’atteinte de l’épaule conduisant à une prothèse se manifeste typiquement par une douleur chronique de l’articulation et une raideur progressive. Les patients décrivent une douleur profonde de l’épaule, souvent exacerbée par les mouvements du bras (par exemple, lever le bras au-dessus de la tête devient difficile). La douleur arthrosique peut également réveiller la nuit ou empêcher de dormir du côté atteint. À cela s’ajoute une perte d’amplitude articulaire : l’épaule perd de sa mobilité, le bras ne s’élève plus qu’avec peine vers l’avant ou sur le côté, et les mouvements de rotation (par exemple pour mettre la main derrière la tête ou dans le dos) sont limités. Les gestes du quotidien sont alors perturbés : difficulté à s’habiller, à se coiffer, à porter des objets en hauteur, etc. La combinaison de la douleur et de la diminution de mobilité entraîne souvent une baisse de force dans le bras. En cas d’arthrose évoluée, on peut observer une diminution des amplitudes articulaires très nette, le patient n’arrivant plus qu’à mi-hauteur avec son bras. Dans le cas d’une épaule détruite par une fracture, les symptômes sont plus aigus : douleur intense immédiate et impotence fonctionnelle (incapacité de bouger le bras), ce qui motive la décision d’implantation d’une prothèse en urgence ou semi-urgence.

Technique chirurgicale

La mise en place d’une prothèse d’épaule s’effectue sous anesthésie générale le plus souvent (parfois complétée d’une anesthésie loco-régionale du bras pour le confort post-opératoire). L’intervention dure environ une heure et demie. Le chirurgien réalise une incision de quelques centimètres sur la face antérieure de l’épaule (vers le haut du bras). Il accède à l’articulation en écartant ou sectionnant partiellement certains muscles et tendons à proximité (notamment le muscle sous-scapulaire) de façon à découvrir la tête humérale et la glène. La tête de l’humérus abîmée est ensuite retirée chirurgicalement. La cavité glénoïde de l’omoplate est préparée (nettoyée et éventuellement agrandie) afin de recevoir un implant. Puis la prothèse est mise en place : la tige humérale munie d’une nouvelle tête ronde (ou d’une cupule, dans le cas d’une prothèse inversée) est implantée dans le canal médullaire de l’humérus, et la pièce glénoïdienne correspondante est fixée sur l’omoplate. Dans le cas d’une prothèse inversée, on aura fixé une demi-sphère métallique du côté de l’omoplate et une cupule au bout de la tige humérale, inversant ainsi l’articulation. Les composants sont généralement fixés à l’aide de ciment chirurgical ou par press-fit selon le modèle. Une fois la prothèse en place, le chirurgien vérifie la stabilité et le jeu de l’articulation, puis suture les muscles et referme la peau. Après l’opération, le bras est immobilisé dans une écharpe ou une attelle coude-au-corps pour protéger l’épaule nouvellement opérée.

Durée d’hospitalisation et post-opératoire

La durée d’hospitalisation est d’environ 1 à 5 jours, pendant lesquels la douleur post-opératoire est contrôlée par des médicaments et l’équipe de soins s’assure du bon déroulement de la cicatrisation. La rééducation débute en douceur, souvent dès le lendemain ou le surlendemain, sous la forme de mobilisations passives puis actives progressives pour récupérer les amplitudes articulaires. Le port d’une immobilisation par attelle coude au corps ou coussin d’abduction est maintenu jour et nuit pendant quelques semaines et sera retiré progressivement selon les recommandations du chirurgien et du kinésithérapeute. La reprise des activités quotidiennes sans force excessive est généralement possible à partir de 6 semaines, et il est conseillé d’éviter les efforts violents ou sports de contact pour préserver la longévité de la prothèse (qui est d’environ 10 à 15 ans en moyenne).

Risques

Les complications après une prothèse d’épaule sont peu fréquentes, et le chirurgien prend soin de les prévenir. Néanmoins, voici les principaux risques spécifiques à ce type de chirurgie :

- Hématome – Un saignement durant ou après l’intervention peut entraîner la formation d’un hématome dans la région de l’épaule. La zone opérée gonfle et devient douloureuse. Si l’hématome est volumineux, il peut nécessiter une évacuation (drainage chirurgical). Le plus souvent, les hématomes restent modérés et se résorbent avec le temps et le repos, éventuellement aidés par un drainage en aspirant le surplus de sang.

- Infection – Bien qu’exceptionnelle (risque estimé bien inférieur à 1 %), une infection profonde de la prothèse d’épaule peut survenir. Cette complication grave se manifeste par une douleur persistante ou croissante, de la fièvre, une rougeur/chaleur locale et parfois un écoulement. Elle nécessite un traitement urgent : le plus souvent une reprise chirurgicale pour laver l’articulation et retirer éventuellement la prothèse, associée à une antibiothérapie prolongée. Heureusement, ces cas sont très rares, d’autant que des mesures préventives strictes (antibiotiques préventifs, environnement stérile) sont appliquées.

- Raideur – Une épaule opérée peut présenter une diminution des mobilités articulaires si la rééducation n’est pas correctement effectuée. Une capsulite (épaule « gelée ») ou une raideur prolongée peut s’installer, limitant les gains de mobilité. Pour éviter cela, le kinésithérapeute fera mobiliser l’épaule tôt après la chirurgie, dans les limites fixées par le chirurgien, et le patient devra poursuivre assidûment les exercices recommandés. Malgré tout, une légère perte d’amplitude par rapport à une épaule normale peut persister dans certains cas.

- Luxation de la prothèse – Il est très rare qu’une prothèse d’épaule se luxe (se déboîte), mais cela peut arriver, en particulier avec les prothèses inversées, lors de mouvements inappropriés combinant certaines rotations et élévations du bras. Le risque est faible, mais le patient sera informé des gestes à éviter (par exemple, des mouvements brusques de rotation interne combinés à une adduction forcée). En respectant les consignes et avec une bonne récupération musculaire (notamment du deltoïde), ce risque devient négligeable.

Dans de très rares cas, des lésions nerveuses (atteinte du nerf axillaire ou du plexus brachial) peuvent survenir, provoquant des troubles sensitifs ou moteurs dans le bras. Ces complications neurologiques sont exceptionnelles et le plus souvent transitoires. De plus, comme pour toute chirurgie, existent également des risques liés à l’anesthésie ou des risques de phlébite, mais ceux-ci sont systématiquement prévenus et demeurent très peu probables dans le contexte de la chirurgie de l’épaule. Globalement, la prothèse d’épaule offre de très bons résultats avec un soulagement marqué de la douleur et un net regain de mobilité dans la majorité des cas, améliorant ainsi les gestes de la vie quotidienne.

Vous êtes professionnel de santé

Demandez un avis d’expertise sur Omnidoc

Le service de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHU d’Orléans prend en charge les pathologies chirurgicales de l’appareil musculo-squelettique du membre supérieur, du membre inférieur, du sacrum et du bassin, y compris les infections ostéo-articulaires et les tumeurs osseuses ou des parties molles.